一年轉瞬又過,2021年全球依舊受疫情困擾,但世界並沒因此而停擺。不論是文化、藝術、社會等方面,都出現影響我們生活節奏的嬗變。對於你而言,哪些事件最能概括本年香港的面貌?在今年最後一天,文化者嚴選十項「最2021」的本地現象及事件,嘗試為今年香港的藝文生態與社會現象作出總結。

1)MIRROR、ERROR風潮

香港多久沒有真正「造星」?Mirror、Error與ViuTV本年急促冒起,由流行文化一躍成為社會現象,不僅抗衡被傳統大台壟斷的電視生態,更掀起了大眾對本土文化的關注。

兩組合佔據社交媒體、廣告與各大頒獎台,其中Mirror成員呂爵安、盧瀚霆主演的BL電視劇《大叔的愛》,更成為了今年社交媒體「十大熱搜電視劇」之冠;姜濤獲荷里活權威雜誌《Variety》選為11位「2021年國際突破之星」之一;盧瀚霆亦在韓國樂壇盛事《Mnet亞洲音樂大獎》(MAMA)獲最佳亞洲新人獎(華語地區)。

至於另一組合Error,則以騎呢和貼地之姿備受熱捧,繼郭嘉駿(193)隔空反擊曾志偉諷ViuTV題材偏門之言論,Error之後又以《ERROR自肥企劃》真人騷引起觀眾的討論,節目挑戰電視劇創作的尺度,在最後一集提出了對娛樂碎片化現象的反思。

16粒星星,不只「入屋入床入廚房」,還出現在香港每一個角落,滲透性實在歷來少見,更衍生「前夫現象」,成為年度熱話。

2)超級硬件 M+、中環街市開幕

由籌備到落成超過15年、兩次推倒重來的西九文化區M+博物館,終於在11月正式開幕。六個專題展覽一共展出達1,539份藏品,在開幕首月即吸引了超過25萬人次到訪。在國安法實施後的審查爭議中,M+未有展出被建制派狙擊的艾未未作品《透視研究:天安門》,卻有部分與六四相關的作品。西九文化區管理局董事局主席唐英年多番強調,M+在維護藝術表達和創作自由之時,仍要確保展品符合《基本法》、《港區國安法》。

同於本年開幕的還有中環街市。有逾170年歷史的香港中環街市自2003年起停用,市建局2017年接手復修活化,項目中保留原有設計,只復修殘破部分,活化街市內13個原有檔口,同時引進本地初創品牌與傳統老字號,於今年陸續開業。

中環街市管理委員會計劃於未來五年,與不同文化團體及策展人合作,在中環街市及鄰近地方舉行攝影展、導賞遊覽等250場活動。

兩個香港極有代表性的文化硬件落成,同樣引發討論,M+被質疑具爭議性展品的去向,也成為國安法下香港言論和創作自由的寒暑表;中環街市則被批評淪為商場,兩個文化場地都尚待時間考驗。

3)蘋果日報、立場新聞停運

《港區國安法》生效後,切實地影響着香港的新聞工作環境,由黎智英於1995年創立、擁有26年歷史的《蘋果日報》,因資產被保安局引用《國安法》凍結,欠缺資金營運,在6月24日出版最後一期實體報紙後停運。在警方大舉到壹傳媒總部搜查後翌日,有民眾搶購數十萬份《蘋果日報》以表支持。

繼《蘋果日報》停業後,本月29日香港警方以涉嫌違反「串謀發佈煽動刊物」罪名,拘捕獨立網媒《立場新聞》多名高層及前高層人員,包括前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩等。《立場新聞》同日發表公告,宣佈即時停止運作,並於日內移除網站及社交媒體內容。《立場新聞》自2014年12月成立後,以非牟利方式營運,被視為是《蘋果日報》結業後最大型的民主派網媒。

4)「改朝換代」的網絡媒體生態

今年本土流行文化的百花齊放不止見於電視媒體,疫情令不少人宅在家中,更多觀眾開始注意一眾本地的Youtube Channels。2月底,蕭若元與游學修先後在Clubhouse和YouTube隔空辯論,對於香港電影工業各執一詞,蕭若元認為香港電影不可能重現1980年代的盛世,游學修則覺得網絡為香港電影帶來了新的可能。

到了4月,游學修公佈四個風格各異的channels:試當真、小薯茄、啱Channel和FHProduction將進行「四台聯播」,被視為本地YouTube界盛事,高峰時期有接近1萬5千名觀眾同步收看。原本分散創作的channels以合作方式集結,為網絡媒體生態帶來了創新面貌。本月YouTube香港公佈2021年度「十大熱門創作者」,當中「試當真Trial & Error」榮登榜首。

各個本地YouTube頻道以其貼地、娛樂性與積極回應現狀的創作而廣納觀眾支持,「毛記電視」可謂香港其中一個最早冒起的頻道。本年8月1日,毛記創辦人之一林日曦以及啱Channel創辦人「混血肥仔」曾達恩同日在Facebook宣佈請辭,不約而同地提到要踏出comfort zone,尋求其他突破。

5)多名影視、藝術界巨匠名人離世

疫情奪去不少人的性命,單在今年,香港乃至各地都有不同名人巨匠殞落。年初,香港資深演員李香琴(88歲)、吳孟達(69歲)、廖啟智(67歲)相繼離世,三位均是香港幕前的熟悉臉孔,其離世使眾多觀眾扼腕。

李香琴自14歲入行後先是演出粵劇,後轉戰影壇及接拍多部電視劇;吳孟達80年代與周星馳合作拍攝近20套電影,屢獲金像獎及金馬獎提名,晚年以北上發展為主,2月傳出肝癌消息;廖啟智效力無綫期間曾演過60多部電視劇,同時亦參與多部電影的演出。他曾八度獲提名香港電影金像獎最佳男配角,近年在浸大電影學院出任全職講師,提攜新演員,卻在去年12月確診胃癌,並於本年3月逝世。

影視界以外,史學泰斗余英時亦於8月1日清晨在美國寓所睡夢中辭世,享年91歲。余英時早年師從國學大師錢穆,是香港新亞書院文史系首屆畢業生,後負笈美國,在哈佛大學取得博士學位,並於畢業後在多間美國大學擔任教授。余英時在1973至1975年間曾二度來港,出任新亞書院校長兼香港中文大學副校長。

於本年辭世的還包括:唐奕聰(57歲)、戴天(84歲)、尤聲普(87歲)、陳幗儀(年齡不詳)、陳好逑(89歲)、石天(72歲)、李我(99歲)、李惠珍(81歲)等等

6)NFT成藝術界熱潮 王家衛首推NFT作品

藝術界今年的話題離不開元宇宙Metaverse,「非同質性代幣」(non-fungible token,簡稱NFT)近年漸成數碼藝術品市場的主流,眾多藝術家紛紛將創作轉化成NFT,在各個平台售賣,近期轟動的就是坂本龍一把名曲《戰場上的快樂聖誕》《Merry Christmas Mr. Lawrence》中595個音符,逐一製成NFT出售。

本年10月,王家衛聯乘蘇富比推出他的首件NFT作品《花樣年華—— 一剎那》,內容是《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情。王導特意為本作撰文,講述《花樣年華》的創作意念,他又寫道:「今天,借去中心化數字技術,我們將這意義非凡的一天,以一種嶄新的形式去保存,去展示。在區塊鏈的世界裡,歲月不老。」

7)老店難敵疫情結業 高先逆市開張

今年疫情未散,多個商戶依然深受影響,最終不得不遺憾結業,包括百年英文書店辰衝、清明堂、專營日本書刊28年的旭屋書店等。另外,1916年就於香港創立、香港歷史最悠久的琴行曾福琴行,亦在年初進行清貨,營業至3月後將兩間門市全數結業。

全球電影由製作到上映,同樣難逃疫情帶來的諸多阻礙,香港戲院在年初逐漸解封,但作為香港前主要連鎖院線之一的UA Cinemas(娛藝院線),在本年3月突然傳出結業消息,營逾30年仍難敵疫情及長期經營壓力。另一邊廂,本地電影公司高先電影(Golden Scene)董事總經理曾麗芬,卻選擇在堅尼地城逆市開張高先戲院,設有四個影院共283個座位,並選用了《狂舞派3》作為其開幕電影。

8)多部香港電影越洋奪獎

眼見本地創作空間收窄,香港創作者的聲音逐漸過海越洋。為香港人熟知的華語電影界盛事——台灣金馬獎頒獎典禮中,本年有多部香港製作電影入圍,其中由周冠威執導的反送中紀錄片《時代革命》奪得最佳紀錄片、李駿碩執導的《濁水漂流》榮獲最佳改編劇本,羅卓瑤則以《花果飄零》獲最佳導演獎。除了金馬獎,由唐藝執導的香港鮮浪潮短片《天下烏鴉》(All The Crows In The World),亦在第74屆康城影展中勇奪短片金棕櫚獎,同時入圍最佳劇情短片。

在年初舉行的奧斯卡金像獎頒獎禮中,曾國祥執導的《少年的你》成功殺入「最佳國際影片」最後五強。來屆奧斯卡金像獎即將於3月舉行,今年由《媽媽的神奇小子》代表香港角逐最佳國際影片,惜未能入圍。參演Marvel首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊等亦分別競逐奧斯卡男、女配角獎。

9)港隊於東奧奪佳績 鞏固港人文化身份認同

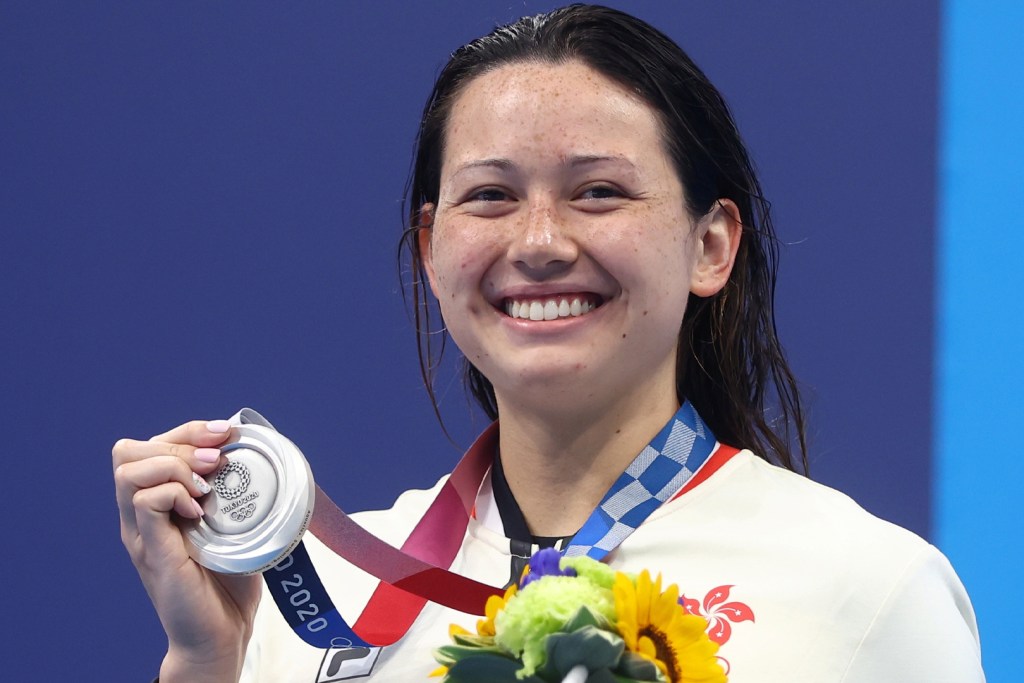

原定2020年舉行的東京奧運會,疫情之下延至今年進行。本屆奧運會於7月23日開幕,香港一共派出43名運動員參加13個項目。「劍神」張家朗在男子花劍個人賽奪得奧運金牌,成為繼李麗珊後第二位踏上奧運頒獎台最高台階的香港運動員;「混血女飛魚」何詩蓓連奪女子200米及100米自由泳銀牌,為首位在單屆奧運會贏得多於一面獎牌的港將。連同劉慕裳、李慧詩,以及由杜凱琹、李皓晴及蘇慧音組成的香港女子乒乓球隊奪得的銅牌,港隊於今屆奧運一共獲得1金2銀3銅的佳績。

本屆奧運會雖因疫情閉門作賽,但因香港政府購入播映權,並由Viu TV、無綫電視、香港開電視、Now TV及有線電視五間電視台共同直播賽事,仍令奧運會在全港掀起熱潮。不少市民在APM等商場駐足觀賽,香港人對本地運動員流露的關注與集體熱情因賽事激增,進一步鞏固了本土文化身份認同和歸屬感。

10)林行止封筆

81歲「香港第一健筆」﹑《信報》創辦人之一的林行止,在7月29日的專欄上宣佈封筆退休。他在專欄結尾寫道:「在《信報》不同崗位工作了48年零27天,道別是在健康條件尚可,在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇。」

林行止生於1940年,原名林山木,另有筆名史威德。他在1960年代來港生活,其後與妻子駱友梅及羅治平共同創辦《信報財經新聞》,每天撰寫「林行止專欄」,評論分析重大政經事件,以觀點獨立、犀利尖銳而著稱。

今年,因時代、政治環境、個人身體,甚或「地盤消失」封筆的意見領袖不少,除了林行止還有王永平、李怡等,一句「與其欲言又止,不如放下自在」不失為對此時此刻的寫照。