「人生苦短,短到你冇時間為其他人嘅眼光而活。」

──《我們最快樂》

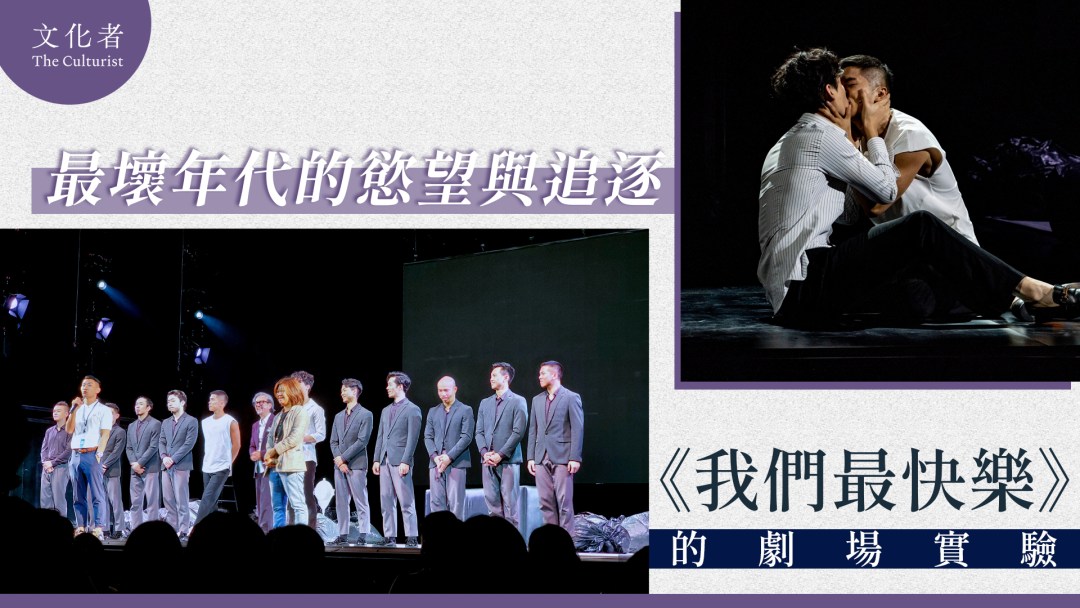

暌違兩年,《我們最快樂》兩度擱置又上演,終於在昨日(13日)迎來尾場。疫情下堅持創作不容易,要以同志性愛為主題,質問社會與劇場的主流更不容易。把劇作屢次放下再審視,是疫情帶來的獨特體驗,歷經場地與演員的替換、劇本一再修改、社會環境的轉變,當中的掙扎,創作者已直接在台上剖白:「創作會唔會隨住時間而改變?應唔應該隨住時間而改變?」

在壞的時代談愛,《我們最快樂》表面談同志,其實也在談普遍人對愛和慾愛的追求,以至壓抑下的種種禁忌、謊言、墮落和佔有。

劇中開首講述Philip(梁仲恆飾)無法得到資深律師Neil(張錦程飾)的迷戀,黯然離去,後來跟率真的男友阿生(游學修飾)搬進友人留下的自置豪宅,不料又遇上住在頂層Penthouse的Neil,讓三人的命運就此交纏。

劇情裏角色互相對抗與糾纏,舞台上同時還見編劇與導演的角力,例如敘述者聲音的不斷介入,成為文字與形體兩種媒介的碰撞,讓觀察思考真與假的界線,如此的後設論調在首幕已很明顯,像是讓三位演員各自飾演自己,在演出前先為「直男演同志」來一番自嘲。

事實上,演員和編劇本身亦沒有刻意掩蓋以直男或女性身份凝視男同性戀者的弔詭,反而正面觀眾自我敲問。劇情中途,Neil責斥其他實習律師時反問:「即係我行咗唔同嘅路就冇辦法理解另一種命運嘅痛苦?你哋認為我冇能力對呢種處境產生同理心?」以同志反觀直男,恰好與莊梅岩以女編劇的身份觀察男同性戀者的角度相對,最終指出的是:每個人所面對的處境不能等同,但不代表我們不能藉由想像和代入,嘗試理解別人的痛苦。

創作者們試圖將一齣同志戲劇,昇華至廣泛的人性關懷,再脫離劇場的鏡框,退後一步抽離審視,嘗試接近觀眾的視角,並邀請任何性向的觀眾共同參與建構和對話,或許是劇中後設論述的一種意義。

偷窺被埋葬的慾望

《我們最快樂》在舞台設計上亦甚具巧思,作為重要元素的黑色垃圾膠袋始終散佈於舞台,以其密封、不能透視的特質,映照壓抑的慾望,並隨情節的衝突而不斷積累,最終擠滿整個舞台,於是就出現了Philip被Neil的話刺傷後,為了自我傷害而與網友在殘廁肉搏,與舞者共同投身垃圾堆中發洩,繼而在狼藉的垃圾之間醒來的情景。當社會裏的「性」與本能慾望成為忌諱、不能被「直視」,劇中以垃圾膠袋喻意被扔棄的情感,讓觀眾留意那些被大眾標籤掩埋的掙扎和慾望,重新將之發掘。

在壞的時代更需傾聽自己內心。劇中另一種後設的呈現,在於現場錄影(或模擬現場錄影)的運用。據聞這是疫情後新版本加上的元素,在疫情之下,錄像演出湧現,擴大了劇場的可能性。而演出的一再延期,令作品屢次被擱置、沉澱,又被創作者拿起、重新審視,均為此劇加上更多後設的空間與可能。

實時錄影聚焦舞台無法強調的部分,例如當舞台上只看到Philip坐在台側的鏡前低頭看手機,鏡頭卻能在手機屏幕和Philip猶豫的表情之間切換,手搖鏡頭的震動成為了角色心理的外顯,打破舞台有限的框架;在另外一些場景,錄影又化為閉路電視鏡頭,邀請觀眾參與偷窺,以旁觀者的身份觀看升降機內三人的互動以及角色慾望的隱藏與直抒,體現了創作團隊對劇場媒介本身的自省。

「最快樂」時代的最深傷害

演出中有一幕,Philip被舞者們抬起,與Neil的手將碰未及,乍看就像米開朗基羅的名畫《創世紀》。而Neil也自傲是上帝,以居高臨下的姿態訓斥Neil:「Too proud,so full of yourself!你哋一出世就見到一個多元社會,充滿愛,充滿自由。」以所謂「安好社會」來否定內在的慾望,就好像把充滿傷害、惘然、痛苦的演出名為「我們最快樂」一樣,都是一種針對主流簡單論述的反諷。

台前幕後的聲音,在舞台上爭相出現,甚至角力,為演出帶來多種層次。張錦程、游學修和梁仲恆三位演員,將角色的特質──Neil的恃才自傲、阿生的誠摯與屈服、Philip的佔有與追逐──真切地演繹出來,加上舞者的街舞節奏,亦將同志的壓抑化成形體張力。多重媒介在劇中自然交織,令《我們最快樂》成為近年真誠而大膽的難得之作。

五十年後的光景尚是未知,至少此刻有《我們最快樂》這套作品,記錄這個時代裏遍體鱗傷的聲音。

撰文:鄭思珩(部分圖片源自香港藝術節)